標準化とは?効果や進めるための手順・注意点を解説

しかし「そもそも標準化とは何か」「どのような効果があるのか」といった基本的な部分が曖昧なままだと、進め方に悩んでしまいます。

そこで今回は、業務標準化の基本概念や標準化がもたらす効果を解説します。

具体的な手順、進めるときの注意点も紹介していくため、業務の効率化や組織全体の生産性の向上を目指している方はぜひご覧ください。

【目次】

■合わせて読まれている資料

利用者アンケートでビジネスツールの活用実態と課題を徹底調査しました!

利用者のリアルな声からツール選定や活用のヒントが見つかる資料です。

⇒「ビジネスツール利用調査2025」を無料ダウンロード

標準化とは

標準化とは、作業手順や規格、評価方法などを統一し、関係者間で認識を共有することを指します。

例えば、経理部では勘定科目の使い方やデータ入力方法を統一し、チェック体制を整えることなどが標準化の一例です。

業務を標準化することで、誰が業務を行っても同じ手順で作業が進められ、品質の安定が図れます。業務の属人化を防ぎ、効率的に業務を遂行するためにも重要です。

関連記事:業務標準化とは?進め方やメリット・デメリットとともに解説

標準化がもたらす5つの効果

ここでは、標準化がもたらす効果について、以下の5点を解説します。

- 属人化の解消

- 質の安定化

- 部署間連携の効率化

- 目標と評価の明確化

- 技術力の底上げ

1つずつ見ていきましょう。

属人化の解消

標準化がもたらす効果の1つ目は、属人化の解消です。

業務が属人化すると、特定の従業員しか業務の詳細やプロセスを理解しておらず、業務のブラックボックス化が発生します。

この状態では、特定の従業員が退職した後に、業務のやり方が把握できず、通常の運営が困難になるケースがあります。

標準化を導入することで、ブラックボックス化が解消され、誰でも業務に対応できる環境を整えることが可能です。

関連記事:業務の属人化とは?原因・リスクと改善するための5つのステップを解説

質の安定化

標準化がもたらす効果の2つ目は、質の安定化です。

業務フローやタスクをフローチャートやマニュアルで標準化することで、誰が行っても同じ手順で業務を行え、品質が定水準に保たれます。

抜け漏れやミスを防ぎ、特定の人に頼ることなく業務を進められます。

例えば、社内の経費精算プロセスを標準化し、申請手順をオンラインフォームとマニュアルで統一すれば、申請内容の不備が激減するでしょう。

経理担当者は、一つ一つの申請を確認し直す手間がなくなるため、経費精算の処理速度の向上が見込めます。

従業員間の対応の差が解消されるため、全体的な運用効率も上がるでしょう。

関連記事:品質マネジメントのすべて!効果的な手法と事例で学ぶ品質向上の秘訣

部署間連携の効率化

標準化がもたらす効果の3つ目は、部署間連携の効率化です。

業務ルールやフローが明確化されることで、誰がいつ、どのような業務を担当しているのかを把握しやすくなり、情報の集約が容易になります。

進捗状況を「見える化」することで、業務の連携や引き継ぎがスムーズに進み、トラブル発生時の迅速な対応にもつながるでしょう。

フローが明確になることは、「誰かが何とかするだろう」という曖昧な状況を減らすためにも役立ちます。

目標と評価の明確化

標準化がもたらす効果の4つ目は、目標と評価の明確化です。

属人化された業務では、業務フローが共有されず透明性が欠如しているため、成果を数字で表せず、定性的な評価に頼らざるを得ません。

一方で、業務標準化が進むと、従業員の作業を数値で評価する定量分析が可能になり、明確な成果目標を設定できるようになります。

具体的な目標があることで、従業員は何をすべきかが明確になり、日々の行動が目標達成に直結します。

また、統一された基準は、人事評価をする上司にとっても欠かせません。公正で透明性のある評価ができ、従業員の納得感を得られやすくなるでしょう。

技術力の底上げ

標準化がもたらす効果の5つ目は、技術力の底上げです。

標準化により、特定の従業員に依存していた業務が誰でも対応可能となり、従業員間のスキルの格差を解消できます。

例えば、ITサポート部門で問い合わせの受付方法や対応手順をマニュアル化すれば、一般的なトラブルシューティングに全スタッフが対応できるようになります。

特定の熟練者だけが忙しくなる状況を回避し、新人スタッフでも自信を持って作業を進めることが可能です。

標準化を進める手順

ここでは、標準化を進める手順について、以下の4点を解説します。

- 現状を把握して分析する

- 標準化する業務を決定する

- 業務マニュアルを作成する

- 評価・改善していく

1つずつ見ていきましょう。

現状を把握して分析する

標準化を進める手順の1つ目は、現状を把握して分析することです。

業務の全体像を明確にするために、職場での業務内容や目的、社内での役割、他部署や顧客との関係性を整理していきましょう。

このとき、業務の流れや手順・成果物・基準などを詳細に洗い出すことが大切です。 現時点での課題や問題点も、併せて抽出していきます。

業務マニュアル・SOP(標準作業手順書)・チェックリストなどの既存資料があれば、活用してより正確に現状を把握しましょう。

標準化する業務を決定する

標準化を進める手順の2つ目は、標準化する業務を決定することです。

現状の分析で得たデータを基に、どの業務から標準化を始めるべきか優先順位をつけます。

すべての業務を最終的に標準化することが理想ですが、業務と同時進行で行う場合、重要性や影響度の観点から優先度の高い業務を絞り込むことが現実的です。

特に、組織の目標に直結する基幹業務や今後関連業務が増える可能性のある業務、課題が明確になっている業務から着手することをおすすめします。

例えば、属人化が進み代替者がいない業務や、納期遅れが発生しがちな業務、無駄な手間が多い業務、品質のばらつきがある業務などは、標準化の優先度が高いと言えます。

組織全体の効率化や安定した業務運営を早期に実現するためにも、優先順位の明確化と計画的な取り組みは欠かせません。

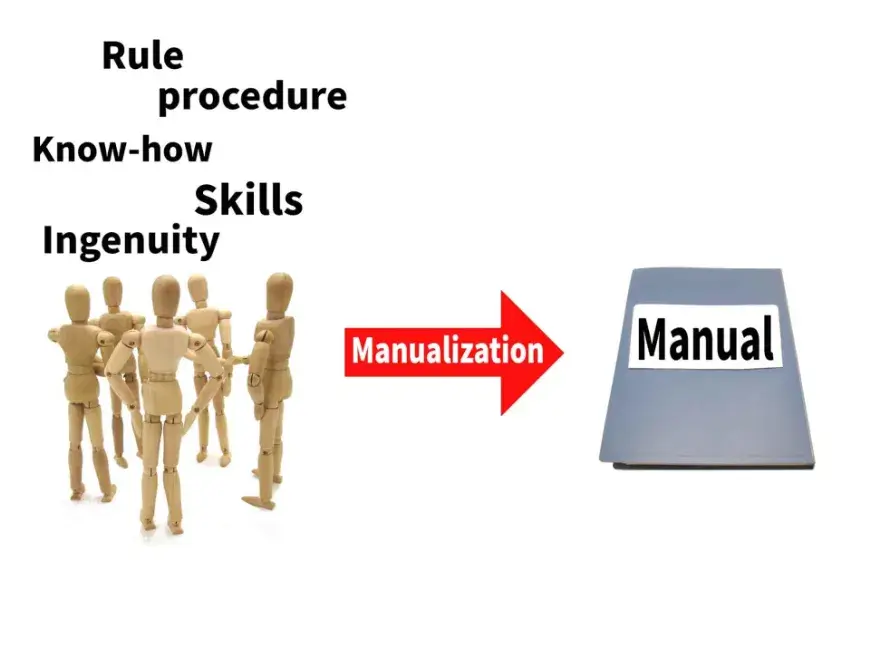

業務マニュアルを作成する

標準化を進める手順の3つ目は、業務マニュアルを作成することです。

この段階では、手順を職場のメンバー全員で共有しやすくするため、簡単な覚え書きではなく、詳細なマニュアルや業務フローを作りましょう。

標準化された手順や定量化された数値を漏れなく記載し、職場のメンバーがいつでも参照できるようにしておくことが大切です。

すでに業務マニュアルや業務フロー図が存在する場合は、既存資料を基にして新たな手順を補足・更新していくと効率的です。

一方、マニュアルがない場合は、業務の概要や目的・業務フロー図・手順・注意点・トラブル時の対処法などを盛り込んで新規作成を行いましょう。

評価・改善していく

標準化を進める手順の4つ目は、評価・改善していくことです。

マニュアルや業務フローを職場のメンバーで共有できる状態になったら、運用方法を明確にしていきましょう。

例えば、新入社員や異動者への伝達は、指導担当者が配属初日に具体的な参照方法や運用方法を指導する仕組みを整えます。

また、マニュアルの更新方法は、各グループの担当者が定期的に内容を見直し、必要な修正を反映するルールを設けることで、常に最新の状態を保つことが可能です。

標準化によって得られる品質の均一化・属人化の防止・業務効率化といった効果を継続的に発揮するため、運用の中で発見された課題を随時検討し、マニュアルや運用方法に改善を加えていきましょう。

標準化を進めるときの注意点

ここでは、標準化を進めるときの注意点について、以下の3点を解説します。

- 標準化が難しい業務もある

- イレギュラーな状況に対応しづらくなる

- すぐに効果は現れない

1つずつ見ていきましょう。

標準化が難しい業務もある

標準化を進めるときの注意点の1つ目は、標準化が難しい業務もあることです。

例えば、高度な知識や技能が求められる業務は、特定の人しか対応できない場合が多く、手順をマニュアル化して共有するのは難しい場合があります。

また、迅速な対応が求められる業務は、手際の良い人ばかりが対応し、ノウハウが周囲に伝わらないといったケースも少なくありません。

また、業務が多忙でマニュアルを作る時間が取れない、あるいは従業員が標準化の必要性を感じていないと、放置されることもあります。

さまざまな要因を考慮し、ケースバイケースで標準化を進めていくことが重要です。

イレギュラーな状況に対応しづらくなる

標準化を進めるときの注意点の2つ目は、イレギュラーな状況に対応しづらくなることです。

標準化により業務のミスを減らし効率化を図ることはできますが、マニュアルに頼りすぎると従業員が臨機応変に動けず、予期せぬ事態に対応できないこともあります。

特に、想定外のトラブルや特別な顧客対応が求められる場面では、標準化された手順だけでは不十分なことがあるでしょう。

リスクを軽減するためにも、マニュアルを作成するときに柔軟性を持たせることが重要です。

イレギュラーな状況に対応するときの指針や、過去の対応履歴を参照できる仕組みを整えましょう。

また、従業員がマニュアルをただ守るだけでなく、マニュアルを活用して思考し、行動できるようなトレーニングを行うことも有効です。標準化は、柔軟性と併せてバランス良く進めましょう。

すぐに効果は現れない

標準化を進めるときの注意点の3つ目は、すぐに効果は現れないことです。

標準化の取り組みを始めたからといって、すぐに効率化や業務の安定が実現するわけではありません。

現状の把握やフローの再設計、課題の洗い出しと改善など、段階を踏んで進める必要があるため、成果が出るまでに時間がかかります。

長期的な取り組みを成功させるためには、現場の従業員が標準化の重要性を理解し、意欲を持ち続けられる環境を整えることが重要です。

マネジメント層が主導しながら、進捗状況を共有し、成果が徐々に現れていることを従業員とともに確認しましょう。

モチベーションを維持し、焦らず計画的に取り組む姿勢が大切です。

まとめ

今回は、業務標準化の基本概念や標準化がもたらす効果を解説しました。業務の標準化は、属人化の防止や業務効率化、質の安定化など、多くのメリットをもたらします。

そのためには現状を正確に把握し、標準化すべき業務を選定し、適切な手順で進めることが重要です。

一方で、標準化が難しい業務やイレギュラー対応への課題があることも理解しておかなければなりません。標準化は単なる効率化の手段ではなく、組織全体の成長を支える土台です。

まずは小さな一歩から始めて、業務改善に向けた行動を今日から取り組んでみてはいかがでしょうか。

|

ビジネスツール利用調査2025

ビジネスコミュニケーションツールの活用実態と課題を徹底調査しました。

|